開業医は何歳からがベスト?年齢別のメリット・デメリットや最適なタイミングを解説

目次

医師として「いずれは自分のクリニックを開業したい」と考える中で「何歳くらいで開業するのが一般的なのだろう?」「自分の年齢では早すぎるのか、それとも遅すぎるのか?」といった疑問を抱く先生も多くいらっしゃいます。

開業のタイミングは、医師としてのキャリアや今後の人生設計に大きく影響する重要な決断です。本記事では、開業医の年齢に関する最新の統計データをもとに、年齢別の開業の傾向やメリット・デメリット、最適な開業タイミングを見極めるためのポイントをわかりやすく解説します。

【2025年最新版】開業医の平均年齢に関する統計データ

まずは、開業医の年齢に関することを、あらゆる統計データをもとに紹介していきます。

開業時の年齢で多いのは40代

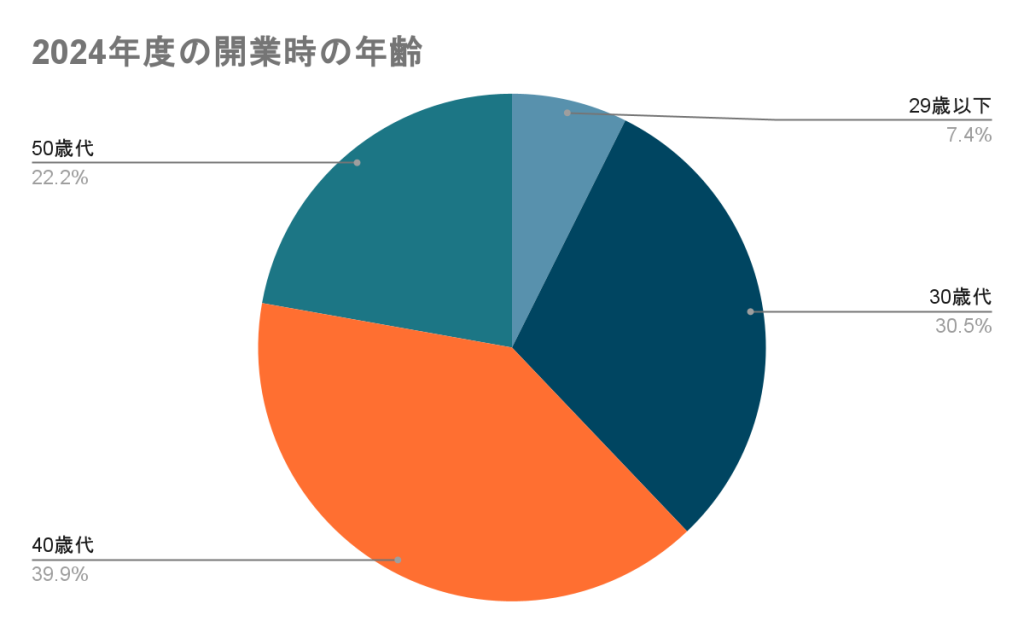

日本政策金融公庫が実施した「2024年度新規開業実態調査」によると、開業時の年齢でもっとも多いのは40歳代で、全体の39.9%を占めています。

出典:日本政策金融公庫 総合研究所|2024年度新規開業実態調査

この調査は全業種を対象としたものですが、医師の開業においても40歳代は勤務医としての経験や知識が充実し、体力的にも充実している時期であるため、一つの目安となるでしょう。

特に近年は20歳代の若手起業家がメディアで取り上げられることも多く「若い世代の開業も増えている」というイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際の統計データを見ると、20代の開業はまだまだ少数派です。ある程度の実績や経験が積み上がってくる30歳〜40歳代の開業がほとんどということが、公的な調査結果からわかります。

医師の平均開業年齢は41.3歳

2009年に日本医師会が実施した「開業動機と開業医(開設者)の実情に関するアンケート調査」では、新規開業医の平均年齢が41.3歳と報告されています。

本データは少々古いものですが、先ほどの2024年度の統計でも40代が最多ということを考えると、医師の開業年齢は今も昔もさほど変わらず、40代前半が中心だということがわかります。

また、同調査では開業後の年数別のデータも示されており、30年以上前に開業したクリニックでは平均開業年齢が37.5歳、5年以内に開業したクリニックでは44.9歳という結果です。つまり、時代が進むにつれて新規開業者の年齢層も徐々に上がってきている傾向が見られます。

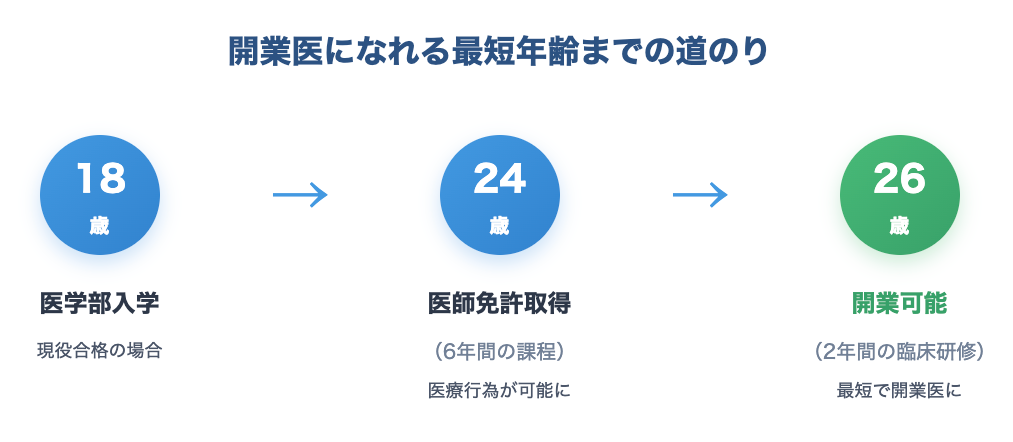

開業医になれる年齢は最短で26歳

開業医に最短でなれる年齢は、法律上は26歳からです。医学部に現役合格したとして18歳で入学し、6年間の課程を経て最短で24歳で医師免許を取得します。医師免許があれば医療行為自体は可能になりますが、そのあと最低2年間は臨床研修(研修医としての実務経験)を受けなければなりません。

医師法第16条の2には、以下のように定められています。

“診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院または外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない”

順調に医師免許の取得や実務経験を積めたとして、最短で26歳には開業医としてのキャリアをスタートできる計算です。ただし、これはあくまで理論上の最短年齢です。

実際には専門医資格の取得や、さらなる臨床経験を積むために、もう少し時間をかけるのが一般的といえるでしょう。

30代〜50代の年齢別の開業メリットとデメリット

開業医の年齢によってメリット・デメリットがあります。ここでは30代・40代・50代それぞれの年代別に、開業する際の強みや注意すべきポイントを解説します。

30代で開業するメリット

30代で開業する最大のメリットは、長期的な将来性です。開業後に現役として働ける期間が長いため、金融機関からの融資審査では将来性が評価され、比較的審査に通りやすい傾向にあります。

また、体力的にも充実しているため、開業準備や開業初期の多忙な時期を乗り切りやすい点も強みです。新しい医療技術や経営手法に対する柔軟性も高く、時代に合わせた医療サービスを提供しやすいでしょう。

30代で開業するデメリット

30代は将来性の高い開業となりますが、いくつかの課題もあります。まず、勤務医としてのキャリアや実績がまだ浅いため、患者からの信頼を得るのに時間がかかる可能性があります。

特に地域医療では、経験豊富な医師が好まれる傾向もあるため、開業当初の集患に苦労するケースも少なくありません。また、医院継承(医業承継)で条件の良い案件を探す場合、経験豊富な他の医師候補と競合することになり、若さゆえに選ばれにくいこともあります。

さらに、30代で開業するには十分な自己資金が貯まっていないケースも多く、資金面での準備が課題となります。

40代で開業するメリット

40代で開業する最大のメリットは、勤務医として十分な経験と実績を積んでいることです。専門分野における知識や技術も高いレベルに達しており、患者からの信頼も得やすい年代といえます。

これまでのキャリアで築いた人脈や地域とのつながりも活かしやすく、比較的スムーズに開業準備を進められる可能性が高いでしょう。また、自己資金もある程度貯まっている年代であるため、融資の審査でも有利に働きます。

金融機関は「経験」と「資金力」の両方を評価するため、40代は非常にバランスの取れた年代といえます。

40代で開業するデメリット

40代での開業は大きなデメリットが少ない年代ですが、強いていえば、家族のライフステージとの調整が必要になる点が挙げられます。

たとえば、子どもの教育費がかかる時期と重なる場合、開業資金の確保や開業初期の収入減少が家計に影響を与える可能性があるでしょう。また、住宅ローンなどの既存の借入がある場合、新たな開業資金の融資審査に影響する可能性もあります。

50代で開業するメリット

50代で開業する最大のメリットは、培ってきた豊富な経験と知識、そして人脈です。これらはクリニック経営において大きな強みとなります。

特に長年地域医療に携わってきた先生であれば、患者からの厚い信頼を基盤に、安定したスタートが切れます。また、経営判断や危機管理においても、これまでの経験が活きてくるでしょう。

さらに、50代は自己資金が最も充実している年代でもあります。豊富な自己資金があれば、融資に頼る割合も減らせるので、開業後の返済負担も少なくて済みます。私たちエムステージコミュニケーションズの実績の中でも、50代で承継開業された先生の事例を紹介しております。

関連記事:【東海×内科】個人医師のライフステージに合う提案で医院承継を実現

50代で開業するデメリット

50代での開業における最大の懸念点は、開業後に現役でいられる期間が相対的に短くなることです。実際、60代になると体力的な面や健康面から引退を視野に入れて、私たちにご相談される先生も多いです。

また金融機関によっては、融資の審査が厳しくなる可能性も考えられます。特に借入期間が長期にわたる場合、年齢が審査に影響することもあるでしょう。ただし、後述する医院継承(医業承継)を選択することで、これらのデメリットを軽減することが可能です。

▶年齢やキャリアに合わせた承継開業(買収)という選択肢を確認する

開業年齢で変わる?新規開業と医院継承の選び方

クリニックを開業する方法には、大きく分けて「新規開業」と「医院継承(医業承継)」の2つがあります。どちらも年齢に関係なく開業可能ですが、年齢による「最適な開業方法」は少なからずあります。

ここではそれぞれの開業方法における、最適な年齢の目安を紹介しましょう。

新規開業に適した年齢とは

新規開業に適しているのは、30代〜40代前半の先生です。新規開業はすべてを自由に決められるため、自分の理想とする医療を実現できる点が最大のメリットです。

ただし、新規開業には大きな初期投資が必要となります。診療科目によって異なりますが、一般的には数千万円〜1億円、場合によってはそれ以上の資金が必要です。

また、開業準備には1年以上の時間がかかることも珍しくなく、物件探し、設計、各種申請手続き、スタッフ採用など、やるべきことは多岐にわたります。

そのため、体力的に余裕があり、長期的な視点で投資回収を見込める30代〜40代前半が適した年齢といえるでしょう。

医院継承(医業承継)に適した年齢とは

医院継承に適しているのは40代後半〜50代で、特に50代の医師にとっては有力な選択肢となります。40代後半〜50代が医院継承に適している理由は、定年までの限られた期間でも投資回収が可能だからです。

新規開業では数千万円〜1億円の初期投資が必要で黒字化まで長期間かかることも多いですが、医院継承なら初期費用を約3分の2に抑えられるだけでなく、開業初月から収益も見込めます。また、20年以上の豊富な臨床経験は、既存患者やスタッフを引き継ぐ際に大きな強みとなります。

開業医と勤務医における年収比較

開業を考える際、年収も重要な判断材料の一つと言えるでしょう。ここでは、開業医と勤務医の年収の違いを紹介します。

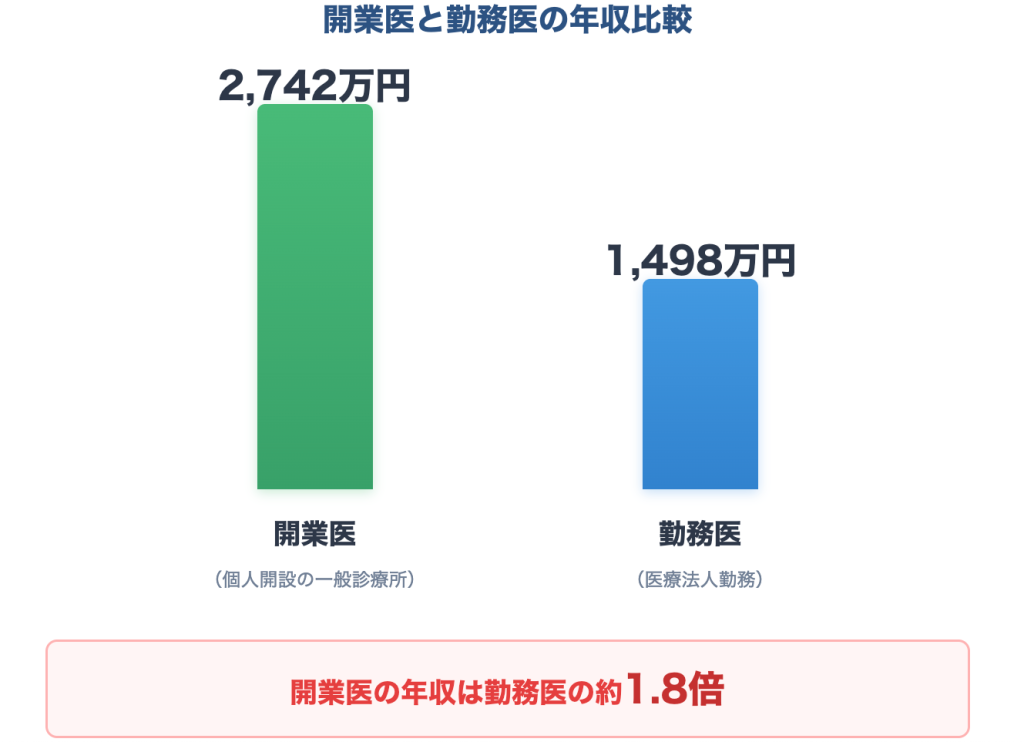

開業医の平均年収は2,742万円

厚生労働省が公表している「第24回医療経済実態調査(令和5年実施)」によると、個人開設の一般診療所(入院診療なし)における損益差額の平均値は、約2,742万円です。この損益差額がクリニックの利益であり、ここから開業医自身の報酬や借入金の返済などに充てられます。

勤務医の平均年収は1,498万円

同じく厚生労働省の調査によると、医療法人に勤務している医師の平均給与年額(賞与含む)は約1,498万円です。つまり、統計上は開業医の年収は勤務医の約1.8倍という結果になります。

クリニック開業を検討していると「開業医は儲からないからやめとけ」なんて言葉を耳にするかもしれません。確かに診療科目や自由診療と保険診療によっても収益性は大きく異なるものの、統計データを見れば「開業医はしっかりと稼げる」ことがわかるでしょう。

関連記事:開業医は儲からない?診療科目別の平均年収ランキングや儲けるポイントを紹介

何歳からの開業でも成功するための準備やポイント

クリニックの開業で成功するかどうかは「開業前の準備」で決まるといっても過言ではありません。ここでは年齢に関係なく、いつでも開業できるように準備しておくべきポイントを解説します。

開業したい年齢から逆算して自己資金を貯める

クリニック開業において、自己資金は多いに越したことはありません。一般的に金融機関は開業資金の2〜3割程度の自己資金を求めることが多く、自己資金があるほど融資審査も通りやすくなります。

しかし実際には、自己資金がほとんどない状態で開業される医師も少なくありません。勤務医として働きながら貯蓄を続けるのは容易ではなく、特に家族がいる場合は教育費や住宅ローンなどの支出も重なるためです。

自己資金が少ない場合でも、医院継承(医業承継)なら初期投資を抑えられるため、開業や融資のハードルを下げることができます。

開業に必要な手続きと期間を把握する

クリニックの開業には、さまざまな手続きが必要です。たとえば、保健所への診療所開設許可申請、厚生局への保険医療機関指定申請など、煩雑な書類作成や申請作業が伴います。

これらの作業は並行して進めることもできますが、開業したい時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。開業までの期間は新規開業で1年以上、医院継承で1年程度は最低でもかかると思っておきましょう。

年齢が高くなるほど、開業後に現役で働ける期間は短くなるため、40代後半や50代で開業を考える場合は、特に早めに準備を始めることをおすすめします。

参考記事:医師のクリニックの開業スケジュールを徹底解説!新規と承継開業それぞれの流れを紹介

集患に必要なマーケティング知識を身につける

開業後に多くの医師が悩むのが「集患」です。どれだけ優れた医療を提供できても、患者が来院しなければ経営は成り立ちません。

【主なマーケティング戦略】

- クリニックのホームページ作成

- Googleビジネスプロフィールの登録

- 地域住民へのチラシ配布

- 看板などの街頭広告

- SNSの活用

- オンライン広告の活用

特に新規開業の場合、地域での認知度がゼロからのスタートとなるため、クリニックの存在を知ってもらうための工夫が必要です。最近ではSNSやTikTokなどを活用して集患に成功しているクリニックも増えています。

一方で診療科目によってはSNSよりも、近隣地域向けにチラシをポスティングしたほうが効果が出る場合もあるでしょう。自院のターゲット層や地域特性に合わせて、どのような方法が効果的かを考え、開業前から準備を進めておくことで、開業後のスムーズなスタートにつながります。

専門家への相談は早めに行う

クリニックの開業準備は、医療に関することだけでなく、経営や法律、税務、労務など、多岐にわたる専門知識が必要です。特に開業エリアの選定は、その後のクリニックの経営状況に大きく影響します。

診療圏調査と呼ばれる人口や年齢層、競合状況などを分析する調査を専門家に依頼することで、より精度の高い開業計画を立てられます。

実際、競合クリニックの多いエリアで患者の取り合いになったり、地域の需要に合っていない診療科目で想定以上に患者が来なかったりなどの失敗もよくあるケースです。

また、融資の事業計画書作成や各種申請手続き、労働契約の整備などは膨大な時間と労力がかかるだけでなく、専門家のサポートなしでは作成が困難な書類も多くあります。

開業を具体的に考え始めたら、できるだけ早い段階で医師向けの開業支援を専門とするコンサルタントに相談することをおすすめします。

開業年齢に関係なく直面する3つの課題と対策

日本政策金融公庫の調査によると、開業後に経営者が直面した苦労として、「資金繰り・資金調達」「顧客や販路の獲得」「財務や税務に関する知識」の3つが上位に挙げられています。

出典:日本政策金融公庫 総合研究所|「2024年度新規開業実態調査」

年齢に関係なく、開業後はこれらの課題に向き合わなければなりません。それぞれの対策を見ていきましょう。

1. 資金繰り・資金調達の課題

クリニック開業で最も多くの医師が悩むのが、資金繰りと融資の問題です。融資の審査では「事業計画書」の内容が最重要視されます。

地域の診療圏調査に基づいた患者数の予測、現実的な売上と経費の試算、具体的なリスク対策などが盛り込まれた事業計画書があれば、金融機関から融資を受けやすくなります。ただし、このような専門的な書類は医師自身で作成するのは困難なため、専門家に依頼するのが一般的です。

また、審査落ちのリスクを考慮して、複数の金融機関に同時に申し込むことも重要です。特に新規開業の場合、開業直後は想定より患者数が少なく収入が伸び悩むことも多く、一方で家賃や人件費などの固定費は毎月確実に発生します。

開業当初の数か月間を乗り切るため、半年分程度の運転資金を事前に確保しておきましょう。

2. 集患(患者獲得)の課題

開業してから想定以上に苦労するのが集患です。特に新規開業の場合、地域での認知度がゼロからのスタートとなるため、「良い医療を提供すれば患者は自然と来る」という考えだけでは経営が成り立ちません。

開業後1〜3か月は患者数が思うように伸びず、焦りや不安を感じる医師も多くいらっしゃいます。また、既存のクリニックとの競合も大きな課題です。

すでに地域に根付いた信頼のあるクリニックから患者を獲得するのは容易ではなく、差別化や独自の強みをアピールする必要があります。さらに、インターネット上の口コミや評判が患者の来院に直結する時代となっているので、スタッフ教育の徹底も重要な要素となっています。

関連記事:クリニックが成功するスタッフ教育とは?「やってはいけないこと」や重要なポイントを解説

3. 財務や税務に関する課題

確定申告や税金の計算、従業員の給与計算や社会保険関係の手続きなど、クリニックの経営には複雑な財務・税務の知識が必要です。

勤務医時代は病院が源泉徴収を行うため確定申告は不要でしたが、開業医になると毎年の確定申告や消費税の申告、診療報酬の会計処理など、専門的な税務処理を自ら管理しなければなりません。これらの手続きを誤ると、税務署から指摘を受けたり、追徴課税が発生したりするリスクもあります。

また、適切な財務管理ができていないと、利益が出ているように見えても実際にはキャッシュフローが悪化していることに気づかず、資金繰りに行き詰まるケースもあります。

医療機関特有の診療報酬の入金タイミングや、設備投資の減価償却計算なども、財務の専門知識がなければ適切に管理できません。

医療に専念するためにも、これらの専門的な知識や手続きは、専門家である税理士に依頼しておいたほうが良いでしょう。

クリニックの開業年齢に関するよくある質問

ここではクリニックの開業に対する年齢に関して、よくいただく質問やお悩みについて回答していきます。

50代での開業は遅すぎますか?

いいえ、決して遅すぎることはありません。50代での開業には豊富な経験と知識、そして人脈という大きな強みがあります。特に医院継承なら、初期投資を抑えながら安定したスタートを切ることが可能です。

実際に、私たちエムステージマネジメントソリューションズでサポートした事例でも、50代後半や60代で医院継承によって成功された先生方が多くいらっしゃいます。

年齢によって融資は受けにくくなりますか?

事実として、年齢が高くなるほど融資の審査は厳しくなる傾向にあります。金融機関は、融資の返済期間や開業後の現役期間などを考慮するため、特に60代以降の開業では審査が厳しくなる可能性があります。

ただし以下の条件を満たせば、年齢に関係なく融資を受けられる可能性は高めることが可能です。

- 十分な自己資金を用意する

- 実現可能性の高い事業計画書を作成する

- 医院継承など、既存の実績がある案件を選ぶ

- クリニック開業に特化した金融機関を選ぶ

年齢が気になる場合は、早めに金融機関や専門家に相談することをおすすめします。

開業医は金持ちですか?

統計上では開業医の平均年収は勤務医の約1.8倍で、年収2,000万円を超えるケースも多いため、一般的にはお金持ちと言えるでしょう。厚生労働省の調査によると、開業医(一般診療所の院長)の平均月収は約223.5万円、年収換算で約2,682万円です。

一方、勤務医の平均月収は約109.5万円、年収換算で約1,314万円となっており、開業医は勤務医の約2倍以上の収入があります。

※出典:厚生労働省「第23回医療経済実態調査 (医療機関等調査) 報告」

ただし、開業医の収入には大きなばらつきがあり、経営状況や診療科目、立地によって大きく異なります。

関連記事:医師の平均月収|年齢・診療科・都道府県別の平均月収

クリニック開業は何歳からでも成功できる!重要なのは準備と開業方法

開業に最適な年齢は一概には決められず、個々の状況によって異なります。統計上は40代が最も多く「適齢期」といわれていますが、30代や50代にもそれぞれのメリットがあります。

重要なのは、年齢そのものよりも自分の状況に合わせた適切な準備とタイミングです。早めに自己資金を貯蓄し、地域のニーズを分析し、効果的な集患方法を理解しておくことで、何歳であっても理想のクリニック開業を実現できます。

特に昨今は、初期費用を抑えながら既存の患者基盤も活かせる医院継承による開業も増加しています。年齢や資金の状況に応じて、新規開業と医院継承から最適な方法を選ぶことが成功への近道です。

クリニック開業に関するお悩みや「自分の年齢で開業するにはどうすればいいか」などの不安がありましたら、医療経営士の資格を持ったアドバイザーも在籍している、私たちエムステージマネジメントソリューションズへお気軽にご相談ください。

▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。

この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。

医療経営士1級。医業承継士。

静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。

これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。

2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。

医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。

より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。

【免責事項】

本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。