IT導入補助金2024とは?医療機関向けに活用術をわかりやすく解説!

目次

IT導入補助金とは、医療法人やクリニックを含む中小企業や小規模事業者が、生産性向上のために一定のITツールを導入する際、費用の一部を国が補助してくれる制度です。本記事では、IT導入補助金の対象になる費用、補助金額、申請期間、補助の要件、注意点などを、IT導入補助金の利用を初めて検討する医療経営者にとってもわかりやすく解説します。年によって内容が少しずつ変更されていますので、必ず最新情報を確認しましょう。

IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といいます。

中小企業・小規模事業者が業務効率化、生産性向上、売上アップ等のためにITツールを導入する際、導入費用の一部を国が補助する制度です。数ある補助金制度の中でも利用できる範囲が広く、比較的採択されやすいという特徴があります。

IT導入補助金の対象となる補助事業者

IT導入補助金の申請対象となる中小企業・小規模事業者は、中小企業基本法で定められた、業種ごとの資本金額と従業員数の上限以下の企業や個人事業主に準じています。なお、常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人や社会福祉法人および個人開設の医療機関を経営する個人事業主(院長)も対象に含まれます。

ただし、例外もあります。5つの補助類型のうち、インボイス枠(電子取引類型)だけは、大企業も申請が可能になっています。また、「複数社連携IT導入枠」は、その名の通り、商工団体やコンソーシアムなど、複数の企業が参加する団体が補助対象者となります。ただし、例外もありますので、後述で詳細は説明します。

参照:「IT導入補助金2024 公募要領 通常枠」2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件|サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局

病院・クリニックの承継をご検討中の方はプロに無料相談してみませんか?

エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼

IT導入補助金の5つの類型

2024年のIT導入補助金には、以下の5つの応募類型があります。

- 通常枠

- インボイス枠(インボイス対応類型)

- インボイス枠(電子取引類型)

- セキュリティ対策推進枠

- 複数社連携IT導入枠

それぞれの類型で、補助要件、補助事業者、補助上限額、補助率(導入金額のうち、どれくらいまで補助されるのか)、補助対象経費などが異なります。

参照:経済産業省パンフレット

1. 通常枠

中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする枠です。

補助対象

補助対象は、「ソフトウェア」「オプション」「役務」の3つの大分類に区分されています。「オプション」「役務」には、さらに3つの小分類があります。

このうち必須の導入対象となるのが「ソフトウェア」であり、「オプション」「役務」は、必要に応じて付加することができるものです。

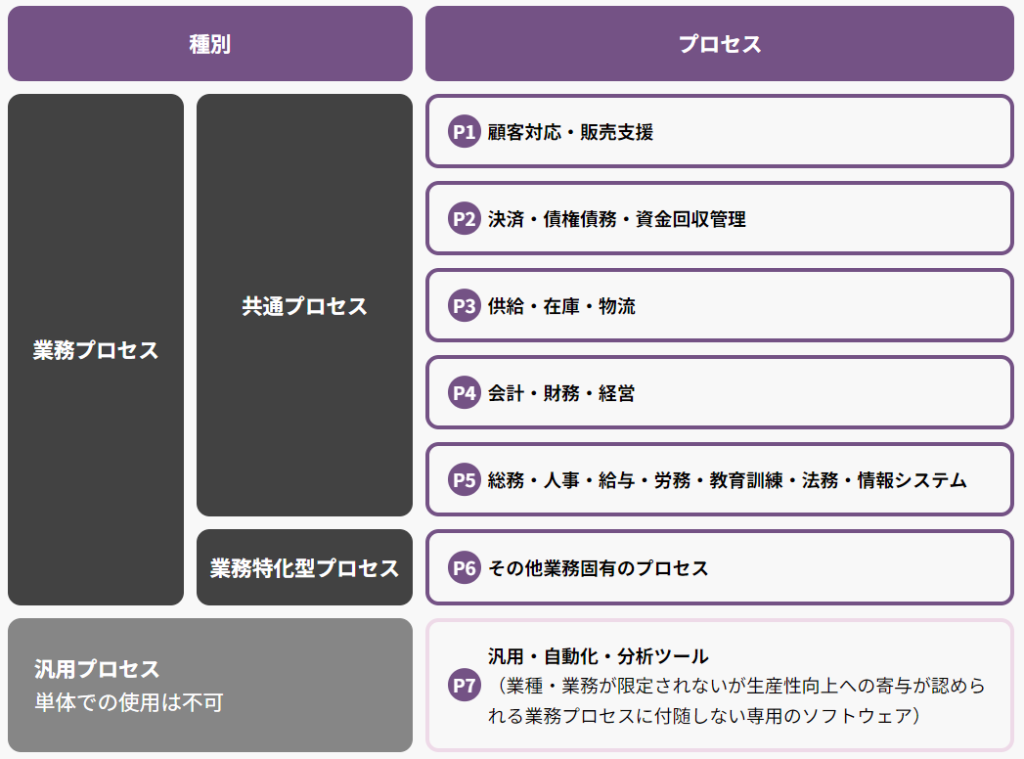

また「ソフトウェア」は、さらに7つの業務プロセスに区分されます。P1~P6までの業務プロセスを含むソフトウェアであることが条件です。(プロセス」の詳細については、本記事後半の「登録ITツールの概要」をご参照ください)。

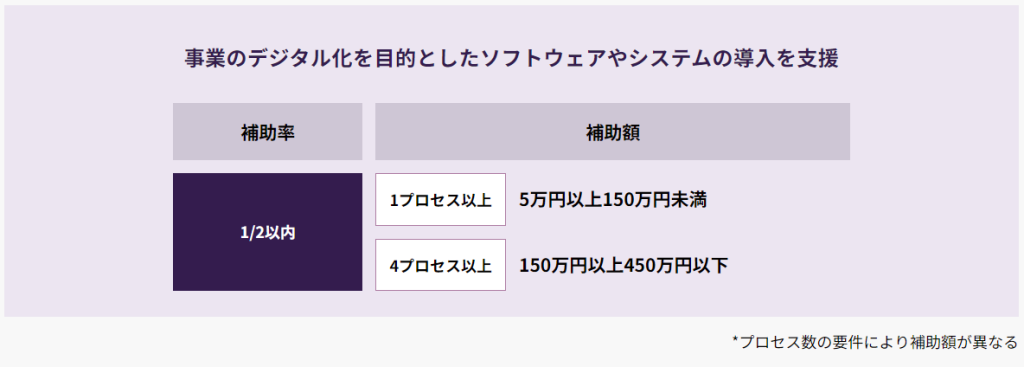

補助率・補助額

補助率・補助額については以下の通りです。詳細はIT導入補助金2024の資料を参考にしてください。

出典:IT導入補助金2024

2. インボイス枠(インボイス対応類型)

2023年からスタートしたインボイス制度に対応するための、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト、PC・ハードウェア等の導入経費の一部を補助し、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

補助対象

補助対象にはソフトウェアだけではなくハードウェアも含まれますが、ハードウェアのみでの申請はできません。

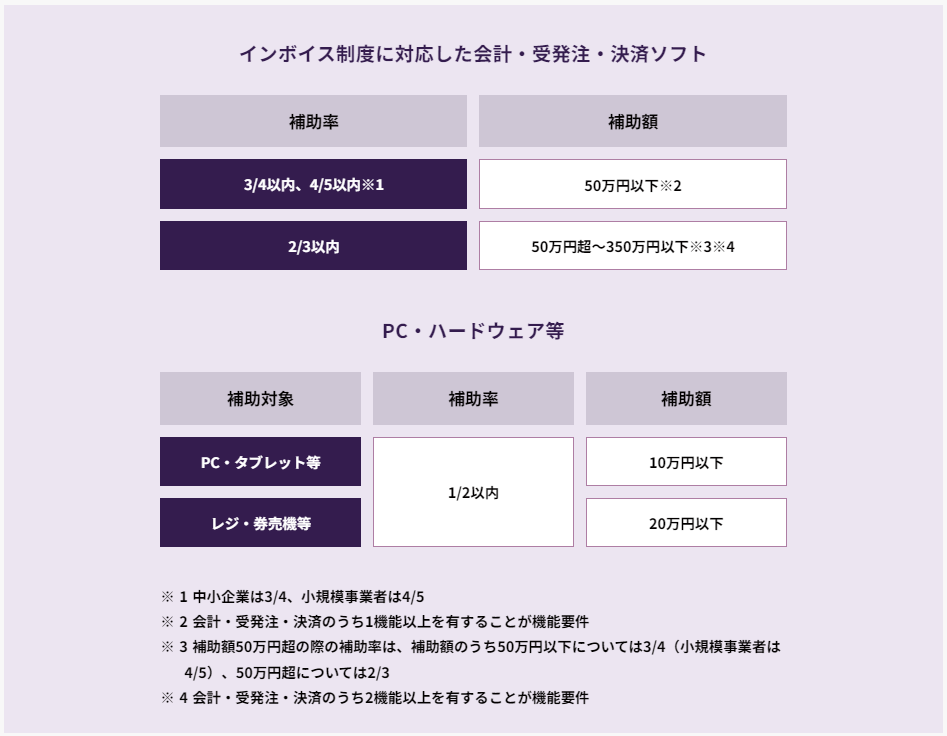

補助率・補助額

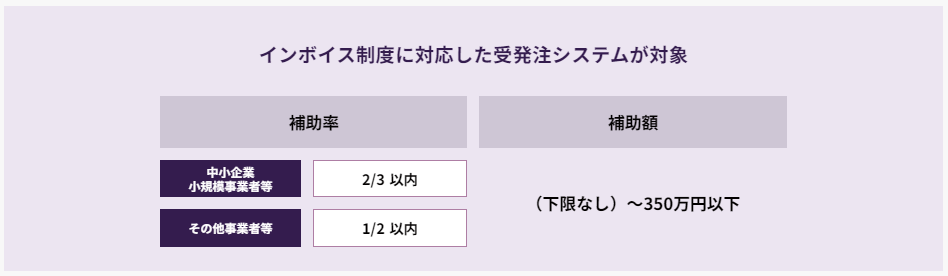

補助率・補助額については以下の通りです。詳細はIT導入補助金2024の資料を参考にしてください。

インボイス枠(電子取引類型)

取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援するものです。

補助対象

・受発注ソフト:インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェア

・クラウド利用料(最大2年分)

補助率・補助額

補助率・補助額については以下の通りです。詳細はIT導入補助金2024の資料を参考にしてください。

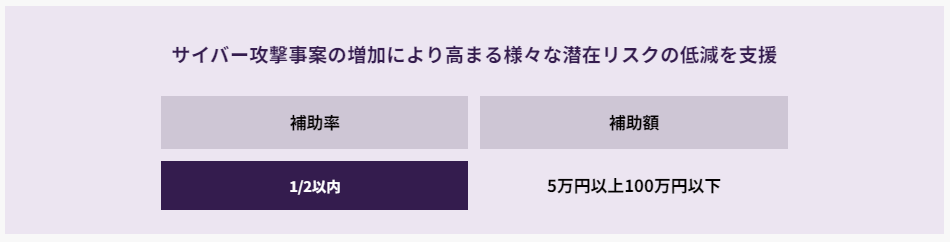

4. セキュリティ対策推進枠

セキュリティ対策推進枠とは、独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを導入する際に、サービス利用料(最大2年分)を補助するものです。

補助対象

補助対象は、ITツールの導入費用、及びサービス(最大2年分)です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスをメインのITツールとした申請(「サイバーセキュリティお助け隊サービス」単品での申請)を行うことができます。

補助率・補助額

補助率・補助額については以下の通りです。詳細はIT導入補助金2024の資料を参考にしてください。

出典:IT導入補助金2024

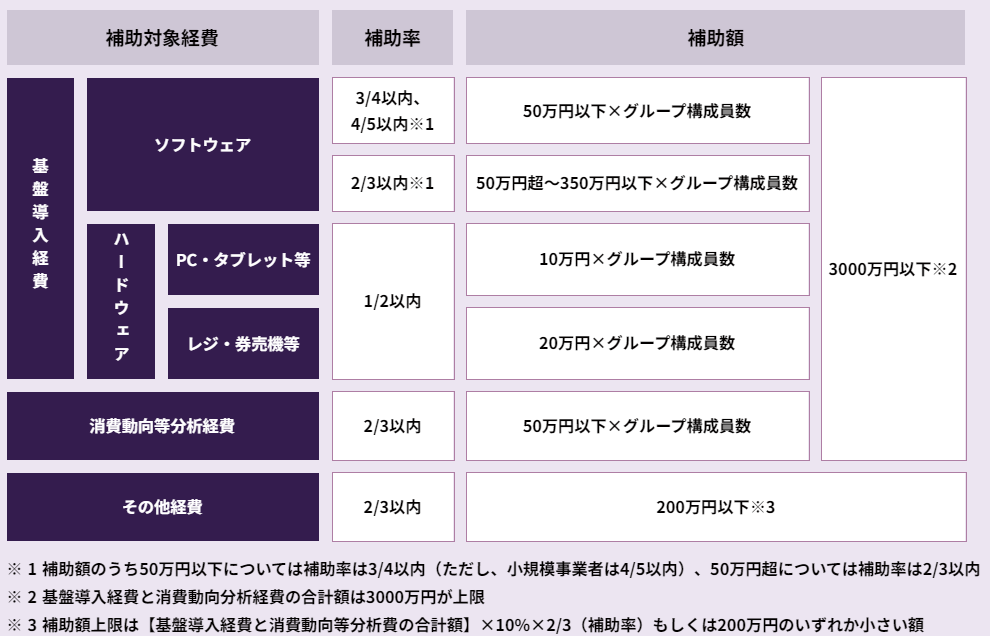

複数社連携IT導入枠

複数社連携IT導入枠とは、業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援するものです。

補助対象

補助対象は以下の通りです。

- 商工団体等(例)商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等

- 当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体(例)まちづくり会社、観光地域づくり法人(DMO)等

- 複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム

補助率・補助額

補助率・補助額は以下の通りです。詳細は資料を参考にしてください。

出典:IT導入補助金2024

■■関連記事■■

IT導入補助金の申請・交付の流れ

IT導入補助金の交付を受けるまでの、大まかな流れは以下の通りです。

- 公募要領等を確認する

- 「gBizIDプライム」アカウントを取得する

- 「SECURITY ACTION」宣言を実施する

- 「みらデジ経営チェック」などで経営課題を把握する

- IT導入支援事業者とのマッチング・ITツールの選定

- 交付申請を行い、審査を受ける

- 審査通過後にITツールを導入(購入)する

- 事業実施(ITツールの導入・運用)の報告し、補助金の交付を受ける

1. 公募要領等を確認する

IT導入補助金2024のWebサイトの解説や掲載されている公募要領等を確認して、補助の概要を把握します。

2. 「gBizIDプライム」アカウントを取得する

IT導入補助金の交付申請にあたっては、事前に法人向けの行政サービス共通認証アカウントである「gbizIDプライム」のアカウントを取得している必要があります。アカウント作成では法人であれば印鑑証明書と代表者印、個人事業主であれば印鑑登録証明書と個人の実印が必要です。アカウントの発行には通常で2週間程度かかるため、早めに用意しておきましょう。

なお、gbizIDには「gbizIDエントリー」という種類もありますが、そちらでは不可なので注意してください。

参照:gBizID

3. 「SECURITY ACTION」を宣言する

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言が必要です。「SECURITY ACTION」とは、中小企業等が自ら、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。あくまで自己宣言であり、認定等が行われるものではありません。IT導入補助金交付申請にあたっては、「★一つ星」または「★★二つ星」の宣言が要件であり、申請時に宣言済みアカウントIDの入力が必要となります。

5. 「みらデジ経営チェック」などにより、経営課題を把握する

「みらデジ経営チェック」とは、Webサイト上で経営課題やデジタル化への取り組み状況を把握できるサービスで、中小企業基盤整備機構が実施しているものです。通常枠では必須要件であり、インボイス枠とセキュリティ対策推進枠については加点項目となります。ITツールは経営上の課題を達成するために導入するものであるため、経営課題を把握するために受けることが求められています。

参照:みらデジ

6. IT導入支援事業者とのマッチング・ITツールの選定

IT導入補助金の交付申請は、ITツールを提供しているIT導入支援事業者(ITベンダー)と共同で行います。企業や医療機関だけで申請できない仕組みである点に注意しましょう。また、選択できるITツールは、あらかじめIT導入支援事業者が、IT導入補助金Webサイトに登録をしているものに限定されるため、IT導入支援事業者やITツールを選定した上で、導入に必要な費用を見積もります。

7. 交付申請を行い、審査を受ける

導入したいITツールが決まったら、IT導入補助事業者(ITベンダー)と共同で、申請書を作成し、交付申請します。なお、実務的には、申請書類の作成や提出などの手続きは、ITベンダーが行ってくれます。申請後には審査があり、審査を通過した場合のみ、補助金が交付されます。

8. 審査通過後にITツールを導入(購入)する

審査に通過したら、ITツールを発注、契約して導入(購入)します。その段階ではまだ補助金は交付されていないため、一旦は自分で全額を支払う必要がある点に注意してください。また、交付申請前に導入(購入)していたITツールは交付申請をすることはできません。補助金の交付時には、ITツールの発注・契約、納品、支払い等を行ったことがわかる証憑の提出が必要になりますので、必ず入手し保管しておきましょう。

9. 事業実施(ITツールの導入・運用)の報告し、補助金の交付を受ける

ITツールを導入後、運用報告をします。それを経て補助金が交付されます。また、その後定められた期限内に、事業実施効果報告を行います。

IT導入補助金2024の申請スケジュール

IT導入補助金の交付申請は、枠ごとに定められた一定の募集(交付申請)期間内に行う必要があります。募集期間は数回にわたって設けられ、最新の募集スケジュールはIT導入補助金Webサイトで順次公開・更新されています。2024年度に何回募集が行われるかは未定ですが、2023年度には通常枠で10次(10回)の募集が行われました。

IT導入補助金2024の申請に必要な書類

個人事業主がIT導入補助金を申請する場合には以下の書類が必要です。注意点とあわせて確認しておきましょう。

- 本人確認書類(運転免許証など)

- 事業実態を確認できる書類(直近の所得税の納税証明書、確定申告書の控え)

IT導入補助金2024の対象となるツール

「IT導入補助金の申請・交付の流れ」でも説明したように、IT導入補助金を利用するには、最初に導入したいITツールを選定しなければなりません。ここで注意したいのが、IT導入補助金で補助の対象となるITツールは、「労働生産性の向上に資するITツール」と定義されていますが、そのようなツールなら何でも補助の対象となるわけではないことです。IT導入補助金の運営事務局が事前に審査して、登録されているツールのみが対象となります。

登録ITツールの概要

登録されているITツールの概要については、応募枠ごとの「公募要領」と「交付申請の手引き」で確認できます。プロセス(機能のようなもの)という考え方で分類されており、業種に共通する「業種共通業務プロセス」(たとえば、会計、マーケティングなど)と、業種ごとの「業種固有プロセス」とに大別されています。

共通業務プロセス

「共通業務プロセス」は、以下の図にあるP1からP5の業務が該当します。

出典:IT導入補助金2024

例えば、「P-01①顧客対応・販売支援」の機能例と注意点において、以下のような例が挙げられています。

- 無人受付、無人チェックイン

- 注意点:企業の受付に設置される受付システム、サービス業で使われる無人チェックイン、医療業その他で使われる順番発券機などが該当するが、あくまでソフトウェアのみが対象であり、ハードウェア部分は対象外。ソフトウェアとハードウェアが一体となっており、切り分けが困難な場合も対象外。

医療業の業務固有プロセス

業務固有プロセスは、業種ごとに区分されています。

医療業の業務固有プロセスとしては、下記が掲載されています(通常枠)。

- 電子薬歴

- 訪問診療・訪問薬剤管理(計画書・スケジュール・報告書作成、記録)

- 診療管理(症状・処置・処方・経過・カルテ記録等)

- 医療デジタル画像管理・閲覧・3Dデータ生成

- オンライン診療システム

- 入院情報管理(病棟・病床管理)、NST支援(食事・栄養管理)

- 対象者状態管理(顔認証画像解析、入退室管理、センサーによる睡眠、脈拍、呼吸等の健康状態管理)、見守りシステム

- ME機器管理

- 生体検査等管理(生体検査、健康診断等)

- 看護必要度分析、病院経営分析(DPCデータ分析)等

つまり、レセコンや電子カルテの導入、事務業務のRPAツール(自動化ロボット)の導入もIT導入補助金の対象となります。

登録ITツールの検索

IT導入補助金の公式Webサイトには、具体的なITツール・IT導入支援事業者検索の検索ページが用意されているので、自院に必要なツールが登録されているか調べてみるとよいでしょう。目的などから、対象となるツールを検索することもできます。

出典:IT導入補助金2024 ITツール・IT導入支援事業者検索(コンソーシアム含む)

■■関連記事■■

IT導入補助金の活用検討は、ITツールの決定から

IT導入補助金の利用にあたっては、交付申請前に導入ITツールを決定しなければならないこと、また、IT導入補助事業者(ITベンダー)と共同で申請書を作成し、交付申請する必要があることから、実際には自院の状況に応じて以下のように進めます。

1. すでに付き合いのあるITベンダーなどがいて、相談できる医療機関

これまで取引のあるITベンダーやITコンサルタントなどがいて、そのITベンダー等からIT導入補助金の提案を受けている、あるいは相談できるという場合は、自院がどのようなITシステムを導入すべきか相談し決定します。

2. 付き合いのあるITベンダーは特にいない医療機関

取引のあるITベンダーが特にいない場合は、以下のように分かれます。

①導入したいITツールが決まっている

自院に導入したいITツールが決まっている場合は、そのツールを提供しているベンダーに問い合わせてIT導入補助金の登録ツールになっているかを確認し、申請して導入したい旨を伝えるとサポートを受けることができます。

②導入したいITツールが決まっていない

「自院は、どんなITツールを使うと業務が効率化できるのだろうか?」といった検討から始めたい場合は、過去のIT導入補助金における医療機関の活用事例も参考になります。

このような事例をヒントに、自院でのITツール導入の検討をしてみましょう。また、上で述べた「みらデジ」や、中小企業基盤整備機構の運営する「よろず支援拠点」などの公的なサポート窓口でもITツール導入の相談に乗ってくれます。

まとめ:IT導入補助金2024を上手に活用しよう

少子高齢化の進展により医療スタッフの求人難は今後も続き、患者が求める医療サービスの質も年々高まっていく傾向があります。

医療機関においても、業務効率化を推進し、患者から選ばれる施設となるために、IT導入は欠かせません。IT化の必要性を感じていながら導入費用の問題から二の足を踏んでいる場合には、IT導入補助金を活用し、IT化の推進を図ってみてはいかがでしょうか。

利用できるツールは限られており、申請に際しての様々な制限もあるため、導入の際は医療ITに詳しいコンサルタントに相談するとよいでしょう。

病院・クリニックの承継をご検討中の方はプロに無料相談してみませんか?

エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼

この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。

医療経営士1級。医業承継士。

医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。

これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。

2025年3月、プレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を上梓。

そのほか、医院承継の実務と現場知見に基づく発信を行っており、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演や寄稿も多数。医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として活動している。

>著者プロフィール詳細(wikipedia)