クリニックの新規開業と承継開業のメリット・デメリットを徹底解説

目次

クリニックや医院を開業する方法には「新規開業」と「承継開業」の2つがあります。新規開業は自由度が高い反面、初期費用が高額になりやすく経営が安定するまで時間がかかります。

一方で承継開業は初期費用を抑えられ、既存の患者やスタッフも引き継ぐことが可能なため早期の安定した経営が魅力です。しかし希望条件に合ったクリニックとのマッチングが難しい面もあります。

本記事では、新規開業と承継開業それぞれのメリットとデメリットから手続きの流れ、選ぶ際の判断基準まで詳しく解説します。

承継開業とは既存のクリニックを承継すること

承継開業(医院継承)とは、すでに運営されているクリニックや診療所を引き継いで開業する方法のことです。前院長から施設や医療機器、患者、スタッフなどを譲り受けることで、ゼロから始める新規開業に比べてスムーズに開業できたりリスクを抑えて開業できたりといったメリットがあります。

また、地域に根付いた医療機関を承継する場合、患者にとっても「なじみのクリニックが続く」という安心感があり、地域医療の継続という社会的な意義も大きい開業方法といえるでしょう。

承継開業には「個人診療所の承継」と「医療法人の承継」の2つの形態があり、それぞれ手続きの方法が異なります。

関連記事:医師のクリニックの開業スケジュールを徹底解説!新規と承継開業それぞれの流れを紹介

承継開業が増加している背景

近年、承継開業を選択する医師が増加傾向にあり、その背景には、医師の高齢化と後継者不在という2つの大きな要因があります。

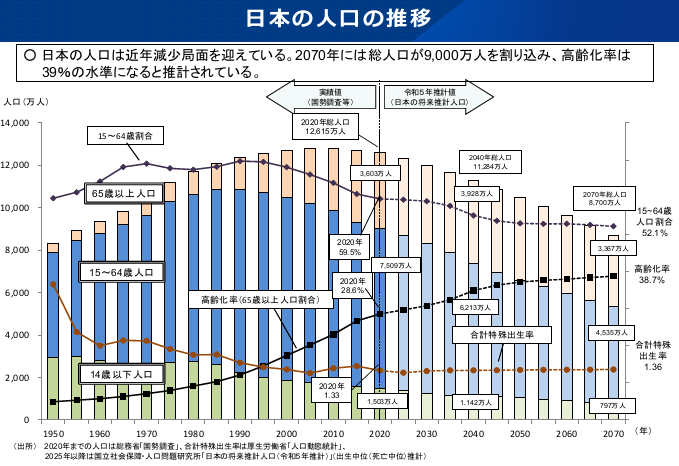

日本では少子高齢化が急速に進んでおり、2025年には団塊の世代が全員75歳を超え、2040年には65歳以上の人口が全体の約35%に達すると推計されています。

高齢者人口の増加に伴い医療需要は高まる一方で、医療従事者の確保が困難になっています。そしてこの高齢化問題には、当然開業医も含まれるわけです。

実際全国の医師で60歳以上の割合が増加しており、事業承継を考える時期にある医師が増えていることがわかります。

出典:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」

しかし、後継者が見つからず、廃院を余儀なくされるケースも少なくありません。こうした世の中の状況もあり、既存の医療機関を引き継ぐ承継開業の需要が高まっているわけです。

また、2024年4月から始まった「医師の働き方改革」により、勤務医の時間外労働に上限規制が設けられたことを機に、勤務医から開業医への転身を考える医師も増えています。

新規開業のメリット

新規開業には、自分の理想を実現できる自由度の高さという大きな魅力があります。

ここでは新規開業の主なメリットを3つ紹介します。

理想の立地・物件を自由に選べる

新規開業では、立地を自由に選べるのが魅力です。「生まれ育った地元で開業したい」「この駅前のエリアが良い」といった強い思い入れがある場合に、希望のエリアで物件を探せます。

診療圏調査を行って人口動態や競合クリニックの状況を分析しながら、最適な立地を選定できます。駅近の商業ビルや住宅街の一戸建て、ロードサイドの店舗など、診療科目やターゲット層に合わせて多様な選択肢から選べる点がメリットです。

内装や設備を思い通りにできる

新規開業の場合は設計段階から自分の希望を反映でき、賃貸物件でもスケルトン状態から内装工事を行うため、診療スペースのレイアウトや動線、インテリアを自由に決められます。

医療機器やシステムも、最新のものや自分が使いやすいものを選んで導入できます。「こういう医療を提供したい」という明確なビジョンがある場合、それを実現しやすい環境を作れる点が大きなメリットです。

待合室の雰囲気や診察室の配置、検査室の広さなど、細部まで自分のこだわりを反映できるため、患者にとって快適で、スタッフにとっても働きやすいクリニックを設計できます。

スタッフを選定できる

スタッフの採用もイチから行うため、自分の診療方針や経営理念に共感してくれる人材を採用できます。看護師や医療事務、受付スタッフなど、面接を通じて相性の良いメンバーを集められるのがメリットです。

また開業準備の段階からチームを作り上げていくことで、スタッフ間の仲間意識や一体感が生まれやすくなります。

新規開業のデメリット

新規開業には自由度の高さというメリットがある一方で、コストと時間の負担が大きいというデメリットもあります。

初期費用が高額になる

新規開業の最大のデメリットは、初期費用の高さです。クリニックの新規開業には、平均で約8,000万円の資金が必要といわれています。

主な費用の内訳は以下の通りです。

- 物件取得費:1,000~2,000万円

- 内装工事費:2,000~3,000万円

- 医療機器購入費:2,000~3,000万円

- 広告宣伝費:500~1,000万円

- 運転資金:1,000万円程度

これらの費用を金融機関からの借入で補う場合、開業後は毎月の返済が経営を圧迫する要因となります。経営が軌道に乗るまでの間、返済負担に耐えられる資金計画が必要です。

関連記事:クリニックの開業資金はいくら必要?診療科目別でわかる費用や調達方法を紹介

開業準備に多大な時間と労力がかかる

クリニックの新規開業では、準備に膨大な時間がかかります。

【新規開業時に行う手続きや準備】

- 物件探し

- 設計・建設

- 医療機器の選定

- スタッフの採用・教育

- 行政手続き

上記の準備で開業までに1年以上かかることも珍しくありません。特に勤務医を続けながら開業準備を進める場合、時間の確保が大きな課題となります。業者との打ち合わせや物件の内見、スタッフ面接などは平日に行う必要があるため、勤務先との調整が難しい場合もあるでしょう。

経営が軌道に乗るまで時間がかかる

新規開業では、認知度がゼロの状態から患者を集めなければなりません。どのような患者がどれくらい来院するのか予測が難しく、事業計画を立てにくい点もデメリットです。

診療圏調査によってある程度の予測は立てられますが、実際に開業してみないと分からない部分も多いものです。そのため開業直後は赤字になることも多く、収支が安定するまでに1~2年かかるケースもあります。その間の運転資金を確保しておく必要もあり、特に新規開業は事業計画書や資金繰りが重要です。

承継開業のメリット

承継開業には、新規開業にはない多くのメリットがあります。特に初期費用や時間の削減、経営の安定性という点で優れています。

開業資金を大幅に削減できる

承継開業の最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられることです。開業予定の科目によって異なるものの、平均的な承継開業の初期費用は約3,000万円といわれており、新規開業の約半分の資金で開業も可能です。

関連記事:医院継承の相場はどれくらい?コンサルタントが開業費用や譲渡価格について解説!

既存の建物をそのまま使用するため、建設費や大規模な内装工事費はかからず、医療機器もそのまま引き継げば、新規購入の費用を削減できます。

承継の際には事業譲渡対価(営業権やのれん代)として、通常1~2年分の医業利益相当額を支払いますが、それでも新規開業に比べれば総額は抑えられるため、借入金の負担を減らせます。

既存の患者を引き継げる

承継開業では、前院長が診てきた患者をそのまま引き継いで開業できる点も魅力です。開業初日から通院患者がいる状態でスタートできるため、収益の見通しが立てやすく、経営も安定しやすいです。

新規開業の場合、開業から数か月〜数年は赤字になることも多いですが、承継開業では開業直後から黒字化できるケースも多くあります。ただし、院長が変わることで一定数の患者が離れる場合もあります。

患者離れを最小限に抑えるため、前院長の診療方針を急に変えず、徐々に自分のスタイルを取り入れていく配慮が必要です。

スタッフの採用や教育が不要

承継開業では、すでに業務に慣れた即戦力のスタッフがいるため、採用活動や教育にかかる時間とコストを削減できます。特に医療法人の承継の場合、スタッフの雇用契約は法人に紐づいているため、自動的に継続されます。

看護師や医療事務など、採用が難しい専門職を確保できている点は大きな強みです。またベテランスタッフは地域の患者のことをよく知っており、患者との信頼関係も築けています。

クリニックの業務フローや診療の流れも確立されているため、開業後すぐにスムーズな診療体制を構築できます。ただし、スタッフとの相性や給与水準については事前に確認が必要です。

承継前にスタッフ一人ひとりと面談し、自分の診療方針や経営理念を説明して、理解と協力を得ることが重要です。

開業準備の時間と労力を削減できる

新規開業では物件の設計から建設、医療機器の選定、業者との交渉など、多くの作業に時間がかかりますが、承継開業の場合これらの準備がほぼ不要です。

物件もすでに医療施設として稼働しているため、保健所への届出や行政手続きも比較的スムーズに進みます。そのため新規開業では1年以上かかる準備期間が、承継開業では数か月で済むケースも多くあります。

特に勤務医を続けながら開業準備を進める場合、時間的な制約が大きな課題となりますが、承継開業であれば、勤務と並行して準備を進めやすいでしょう。また開業準備の負担が軽いため、50代以降の医師でも現実的に開業を目指せます。

実際私たちの実績でも、定年を控えた医師の方が早期退職で承継開業された事例もあります。

関連記事:【首都圏×内科】定年を数年後に控えた教授が大学を辞め、医院継承により開業した事例

地域での信頼関係を引き継げる

長年地域で運営されてきたクリニックを承継する場合、前院長が築いてきた地域医療機関との連携や、医師会との関係性も引き継ぐことができます。地域の基幹病院や専門医療機関との連携がすでに確立されていれば、患者の紹介や逆紹介もスムーズに行えるでしょう。

医師会への入会も、前院長の紹介があればスムーズなことが多く、金融機関との取引実績があるため、融資の審査も通りやすい傾向にあります。地域住民からの認知度や信頼も引き継げるため、「かかりつけ医」としての役割を果たしやすくなります。

承継開業のデメリット

承継開業には多くのメリットがあるものの、デメリットもあります。

希望条件に合った案件に出会えるとは限らない

承継開業の最大のデメリットは、希望する条件に合う案件が限られることです。特定のエリアや診療科目にこだわる場合には、希望条件に合った案件がなかなか見つからないこともあります。特に人気のある都市部では、承継を希望する医師も多く競争が激しいため、条件の良い案件は早期に決まってしまいます。

一方、地方では承継可能なクリニックが比較的多いものの、患者数や診療圏の状況によっては経営の継続が難しいケースもあるわけです。

理想の条件すべてを満たした案件が出るのを待つ必要も出てくるため、希望の時期には開業できない可能性もあります。理想の案件に出会うためには、複数のM&A仲介会社に登録し、情報収集を継続的に行うことが大切です。

前院長の診療方針の影響を受ける

一般的に承継開業では、一定期間は前院長の診療方針やクリニックの運営スタイルを引き継ぎます。長年通院している患者ほど前院長との関係が強いため、承継後すぐに診療方針を大きく変えると、患者離れにつながる恐れがあるためです。

また、スタッフも前院長のやり方に慣れているため、新しい院長の方針に戸惑うこともあるでしょう。急激な変更は現場の混乱を招くため、段階的に自分のスタイルを浸透させていく配慮が必要です。場合によっては、承継前に非常勤として勤務し、患者やスタッフとの関係を築いておく方法も効果的です。

設備や間取りの変更がしにくい

承継開業では、既存の建物や設備をそのまま使用することが前提となるため、レイアウトの変更や大規模な改修が難しい場合があります。自分の診療スタイルに合わせて診察室を広げたり検査室を増設したりといったことが、建物の構造上実現できないこともあるので注意しなければなりません。

また、設備が老朽化している場合、承継後にリフォームや機器の買い替えが必要となり、予想以上の費用がかかるケースもあります。承継前に施設や設備の状態を入念にチェックし、必要な改修費用を事前に見積もっておくことが大切です。

そのためにもデューデリジェンス(買収監査)の際に、建物の耐震性や設備の耐用年数なども確認しましょう。

関連記事:医業承継(医院継承)における買収監査(デューデリジェンス)について

新規開業と承継開業の手続きの流れ

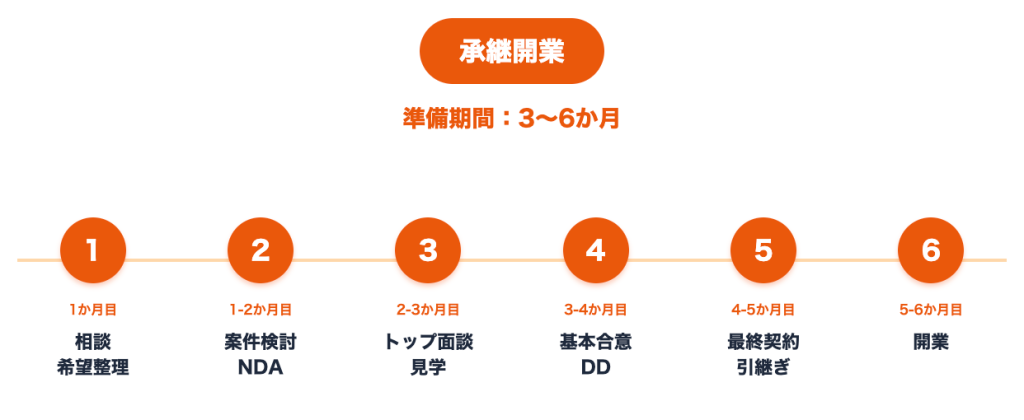

新規開業と承継開業では、開業までの手続きや準備の流れが大きく異なります。

それぞれの流れを比較しながら見ていきましょう。

【新規開業の流れ】

【承継開業の流れ】

新規開業は自由度が高い分、時間と労力がかかりますが、承継開業は準備期間が短く、既存の資産を活用できるため、効率的に開業できます。

新規開業と承継開業どちらを選ぶべき?向いている医師の特徴

新規開業と承継開業は、医師のキャリアプランや価値観、経済状況によって向いている医師が異なります。それぞれに向いている医師の特徴を見ていきましょう。

新規開業に向いている医師

新規開業は、以下のような医師に適しています。

明確な診療コンセプトがある

「こういう医療を提供したい」という強いビジョンやこだわりがある場合、新規開業が向いています。内装や設備を自分の理想通りに設計できるため、コンセプトを実現しやすくなります。

特定のエリアで開業したい

「生まれ育った地元で開業したい」「この駅前で開業したい」といった立地へのこだわりが強い場合、新規開業の方が希望を叶えやすくなります。承継開業では希望エリアに案件が出るとは限らないためです。

時間とコストをかけてもこだわりを実現したい

開業準備に十分な時間を割ける環境にあり、初期費用も確保できる場合は、新規開業で理想を追求するのも良い選択です。開業までの過程自体を楽しめる方にも向いています。

若い世代で長期的な計画を立てられる

30~40代の医師であれば、経営が軌道に乗るまでの期間も十分に確保できます。長期的な視点で投資回収を考えられるため、初期費用の負担にも耐えやすくなります。

承継開業に向いている医師

承継開業は、以下のような医師に適しています。

初期費用を抑えて早期に収益を安定させたい

借入金の負担を減らしたい、開業当初から安定した収入を得たいという場合、承継開業が適しています。既存の患者が引き継げることから、経営リスクを抑えられます。

開業準備の時間を短縮したい

勤務医として働きながら開業準備を進める場合、時間的な制約が大きな課題となります。承継開業であれば準備期間が短いため、無収入期間を最小限に抑えられます。

地域医療を継続したいという使命感がある

後継者不在で廃院の危機にあるクリニックを承継することで、地域医療を守ることができます。社会貢献の意識が強い医師に向いています。

50代以降で早期開業を目指している

定年を控えた50代後半~60代前半の医師にとって、新規開業は時間的にもコスト的にも負担が大きくなります。承継開業であれば、短期間で効率的に開業でき、長く医師として活躍し続けられます。

柔軟に対応できる

承継開業では、前院長の診療方針やスタッフの働き方を尊重しながら、徐々に自分のスタイルを取り入れていく柔軟性が求められます。既存の環境に適応できる方に向いています。

どちらを選ぶべきか迷う場合は、まず自分の優先順位を明確にしましょう。「コストを抑えたい」「早く開業したい」という場合は承継開業、「自分の理想を実現したい」「特定の場所で開業したい」という場合は新規開業が適しています。

また、両方の選択肢を視野に入れて情報収集を進めることも重要です。希望条件に合う承継案件が見つかれば承継開業を選び、見つからなければ新規開業を選ぶという柔軟な姿勢も有効です。

クリニックの承継開業に関するよくある質問

ここでは特に、クリニックの承継開業に関してよく寄せられる質問について、回答していきます。

承継開業の初期費用は本当に安くなりますか?

はい、承継開業は新規開業に比べて初期費用を大幅に削減できます。新規開業では平均約7,000万円の資金が必要ですが、承継開業では平均約3,00万円と、約半分の費用で開業できます。

また、既に認知度があるクリニックを引き継ぐため、広告宣伝費も少なく済みます。開業当初から患者が見込まれるため、運転資金も少なくて済む点もメリットです。

患者は本当に引き継ぐことができますか?離れることはありませんか?

患者を引き継ぐことは可能ですが、院長が変わることで一定数の患者が離れる可能性はあります。長年通院している患者ほど前院長との信頼関係が強いため、「院長が変わるなら他のクリニックに移る」と判断される患者もいます。

患者離れを最小限に抑えるためには、以下の対策が有効です。

- 前院長の診療方針を急に変えず、徐々に自分のスタイルを浸透させる

- 承継前に前院長から患者に紹介してもらう

- 可能であれば、承継前に非常勤として勤務し、患者との関係を築く

- 丁寧なコミュニケーションを心がけ、信頼関係を構築する

承継時にスタッフとの雇用関係はどうなりますか?

医療法人を承継する場合、スタッフの雇用契約は法人に紐づいているため、基本的にはそのまま雇用契約も継続されます。

個人診療所の承継では、閉院の手続き後に新たに開業する流れになるため、スタッフとの雇用契約も書類上は新しく手続きを行います。

いずれにおいても、承継前にスタッフ一人ひとりと面談し、新しい院長の方針を説明して、納得した上で働いてもらうことが重要です。

まとめ:予算や目的に合わせてクリニックの開業方法を選択しましょう

新規開業と承継開業、それぞれにメリットとデメリットがあります。新規開業は自由度が高く、理想のクリニックを実現できる反面、初期費用が高額で経営が安定するまでは時間がかかります。

一方で承継開業は、初期費用を抑えて早期の安定した経営が可能ですが、希望の条件に合った案件を見つけにくく、前院長の影響を受けるといった面はデメリットです。

医師のキャリアプランや年齢、予算、診療へのこだわりなどでも、最適な開業方法は異なります。自分の優先順位を明確にし、それぞれのメリット・デメリットを十分に理解した上で、慎重に開業方法を選びましょう。

いずれにしても開業には医療法や診療のスキル以外に、医療業界特有の経営に関する専門知識が重要となるため、専門家の仲介会社に相談しながら進めることをおすすめします。

私たちエムステージマネジメントソリューションズでは、医業承継専門のチームが徹底サポートいたします。コンサルタントは医療経営士の資格を保持しており、クリニックの経営に関するアドバイスも可能です。クリニックの開業をお考えの方は、お気軽に無料相談からお問い合わせください。

▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。

この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。

医療経営士1級。医業承継士。

静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。

これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。

2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。

医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。

より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。

【免責事項】

本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。