医療機関のコード発行の目的は?検索方法やコードが変更になる場合も解説

目次

医療機関コードは、それぞれの医療機関を見分けるために割り当てられた番号で、正確な医療費の請求や国の医療政策づくりにおいて、とても大切な役割を果たしています。

とくに医院継承(医業承継)を検討している場合には、承継時に医療機関コードが変わることもあるため注意しなければなりません。

そこで本記事では、医療機関コードが発行される目的から発行方法、変更が必要なケースまで詳しく解説します。

医療機関コードとは?医療機関等コードとの違い

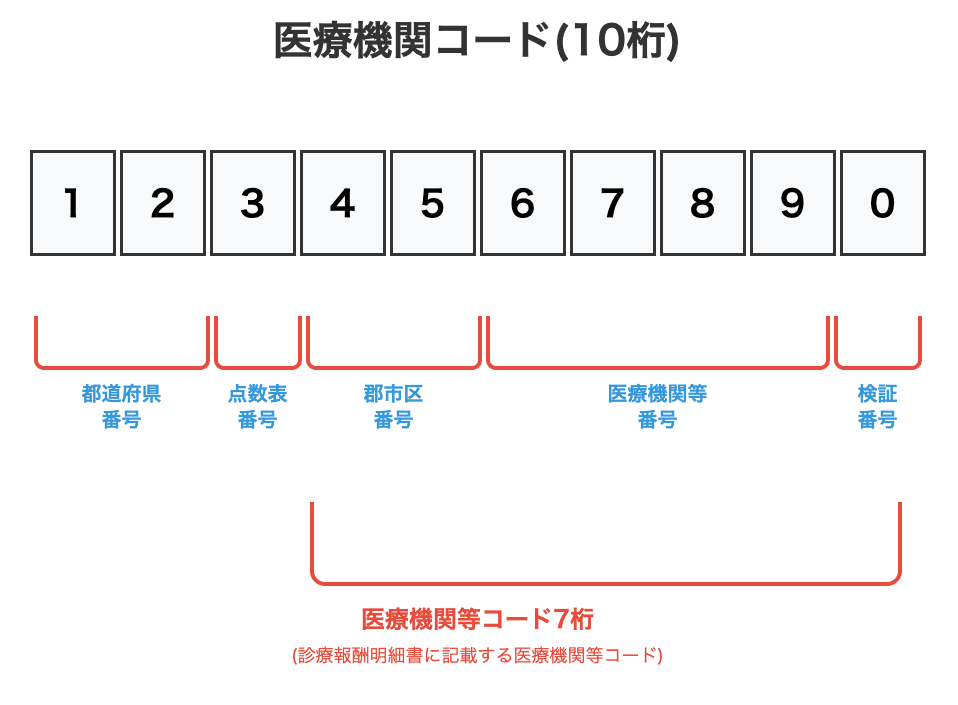

「医療機関コード」と似た言葉の「医療機関等コード」では、それぞれ指している範囲が違います。医療機関コードとは、保険診療を行う医療機関を識別するために付与される、10桁の番号のことです。

厚生労働大臣の指定を受けた医療機関に発行されます。

一方で「医療機関等コード」は、より広範な意味で使われる用語です。厚生労働省の定義によると、医療機関等コードは「医療機関コード及び薬局コード」を含む概念とされています。

“医療機関コード及び薬局コード(以下「医療機関等コード」という。)は、次のように郡市区番号2桁、医療機関(薬局)番号4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。”

出典:厚生労働省

つまり、医療機関コードは病院や診療所などの医療機関を識別するためのコードで、医療機関等コードは薬局を含んだ「より広い範囲のコード」を指しているということです。

医療機関コードの数字の意味

医療機関コードは主に10桁で構成されており、それぞれの桁に意味があります。

出典:FROGWELL

| ケタ数 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 2ケタまで | 都道府県の番号 | その医療機関がある都道府県を示している数字 |

| 3ケタ目 | 点数表番号 | その医療機関が使う診療報酬の点数表の種類 |

| 4〜5ケタ目 | 郡市区番号 | 都道府県の中のさらに細かいエリア(郡や市区)を示す番号 |

| 6〜9ケタ目 | 医療機関等番号 | その医療機関に割り当てられた固有の番号 |

| 10ケタ目 | 検証番号(チェックデジット) | コードの入力ミスなどを見つけるための番号 |

1〜2ケタ目は都道府県の番号

コードの最初の2ケタは、その医療機関がある都道府県を示しています。

【都道府県番号の例】

- 01:北海道

- 13:東京都

- 23:愛知県

- 27:大阪府

- 47:沖縄県

最初の2ケタを見れば、どの地域の医療機関なのかがすぐに分かります。

3ケタ目は点数表番号

3ケタ目の数字は、その医療機関が使う診療報酬の点数表の種類を表します。

【点数表番号の例】

- 1:医科(病院・診療所での医科診療)

- 3:歯科(歯科診療)

- 4:調剤(薬局での調剤業務)

- 6:訪問看護ステーション(訪問看護サービス)

これにより、医療機関の種類を区別できます。

4〜5ケタ目は郡市区番号

4ケタ目とケタ桁目の2桁は、都道府県の中のさらに細かいエリア(郡や市区)を示す番号です。都道府県ごとに番号の付け方が決まっており、より詳しい場所を特定するのに役立ちます。

6〜9ケタ目は医療機関等番号

続く4ケタの数字が、それぞれの医療機関に割り当てられた固有の番号です。この番号があることで、同じ地域に同じような医療機関があったとしても、それぞれを区別できます。

10ケタ目は検証番号

10ケタ目は、チェックデジットとも呼ばれる確認用の番号で、コードの入力ミスなどを見つけるための数字です。前9ケタの数字を使った特別な計算式によって決まります。

検証番号があることでコードの正確さが保たれ、事務作業でのミスを防いでいます。

医療機関コードが発行される目的

医療機関コードは、日本の医療制度をスムーズかつ公平に運用するためにすべての保険医療機関に発行されます。

その目的は大きく分けて3つあります。

- 医療費請求の手続きを効率化するため

- 国が医療政策に関するデータを収集するため

- 医療機関名の入力ミスを防ぎ業務を簡単にするため

ここでは、その具体的な目的を詳しく見ていきましょう。

医療費請求の手続きを効率化するため

医療費請求(レセプト請求)をスムーズに行うことが最大の目的です。

もし医療機関コードがなければ、長い医療機関名を毎回手入力する必要があり、手間がかかる上にミスも起きやすくなります。

コード化によって請求作業が簡単・迅速になり、正確な医療費の支払いに繋がります。

国が医療政策に関するデータを収集するため

厚生労働省は、レセプトを活用して医療費や診療内容に関する統計調査を実施しています。

全国から集まるレセプト情報をコードで整理し、分析することで地域ごとの医療ニーズや特定の病気の動向を正確に把握しています。

このデータが、より良い医療制度を設計するための基礎となるわけです。

医療機関名の入力ミスを防ぎ業務を簡単にするため

医療機関名には長く複雑なものも多く、手入力では以下のような問題が発生しがちです。

- 漢字の変換ミス

- 文字数が多い名称での入力ミス

- 似たような名称の医療機関との混同

医療機関コードを使用することで、これらの入力ミスを防げます。また、レセプト作成業務の負担軽減により、医療機関の経営改善にもつながります。

誤入力によるレセプト返戻(修正・再提出)を減らすことで、診療報酬の入金遅延リスクも防止できるため、医療機関の安定的な運営に欠かせない仕組みです。

医療機関で発行されるコードの種類

医療機関で使用されるコードには、桁数によっていくつかの種類があります。

ここでは代表的な10桁コードと7桁コードについて解説します。

10桁コード

最も一般的な医療機関コードで、下記の構成になっています。

- 都道府県番号(2桁)

- 点数表番号(1桁)

- 医療機関等番号(7桁)

例えば処方箋には必ず10桁の医療機関が記載されています。

患者が薬局で処方箋を提出する際、薬剤師はこのコードを使って処方元の医療機関を特定し、疑義照会などを適切に行えるわけです。

7桁コード

都道府県番号と点数表番号を除いた下7桁のコードです。都道府県や診療科が明確な場合に使用されることがあります。レセプト請求や行政への届出など、あらゆる公的手続きで必要になるため、クリニックのスタッフは、自院の7桁コードを正確に把握しておくことが必須です。

医療機関コードを発行する方法

新しくクリニックを開業して保険診療を始めるためには、医療機関コードの発行が必要です。コードは自動的に発行されるわけではなく、開設者自身が決められた手続きに沿って申請しなければなりません。

ここでは医療機関コードを発行するための手順を解説します。

コードを発行している機関

医療機関コードの発行は、保険医療機関の指定を担当している地方厚生局が行います。東京なら関東信越厚生局、大阪なら近畿厚生局が窓口です。申請先を間違えないよう、あらかじめ公式サイトで確認しましょう。

コードの発行に必要な書類

医療機関コードの取得には「保険医療機関指定申請」が必要です。

主な必要書類は以下の通りです。

【基本書類】

- 保険医療機関指定申請書

- 診療所開設届(写し)

- 医師免許証(写し)

【施設関係書類】

- 平面図・配置図

- 医療機器一覧表

- 施設基準に関する届出書(該当する場合)

必要書類は管轄の地方厚生局によって異なる場合があるため、必ず事前に確認しておきましょう。

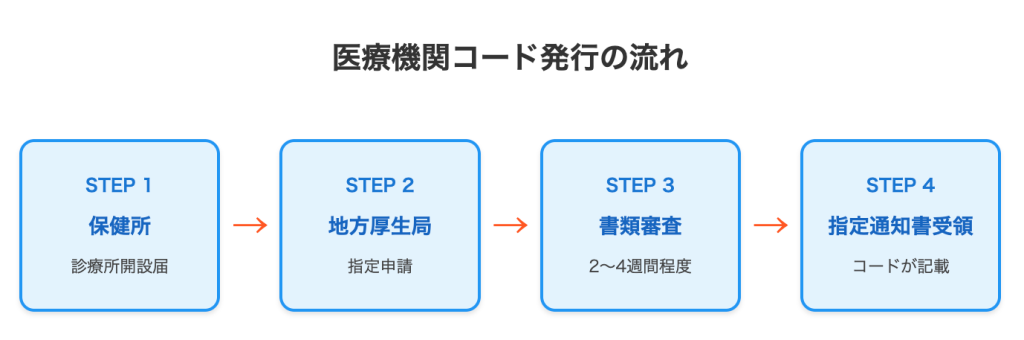

コード発行の流れ

「保健所(診療所開設届)→ 地方厚生局(指定申請)→ 書類審査 → 指定通知書受領」

ここでは医療機関コード発行までの、大まかな流れを解説します。

1. 診療所開設届の提出(保健所)

まずは、管轄の保健所に診療所開設届を提出します。

2. 保険医療機関指定申請書類の準備・提出(地方厚生局)

開設の許可がおりたあと、保険診療を行うために地方厚生局へ指定申請を行います。申請書類は窓口持参または郵送で提出をします。

3. 書類審査(通常2〜4週間程度)

地方厚生局で申請書類の審査が行われます。書類不備があると追加資料の提出が求められて処理が遅れる場合があります。

4. 保険医療機関指定通知書の受領(医療機関コードが記載)

審査が完了すると、指定通知書が郵送されます。この通知書に医療機関コードが記載されています。新規開設の場合、指定通知書が郵送されたあと、保険診療のルールを学ぶための集団指導(新規個別指導に関する研修会)への参加も義務付けられています。

クリニックの開設はコンセプトや地域の選定が非常に重要です。開業まで1年程度はかかることを見越して、計画を立てておきましょう。

関連記事:クリニックの開業スケジュールと必要な準備を徹底解説

医療機関コードの調べ方

すでに発行されている医療機関コードを調べる主な方法は3つあります。

- 地方厚生局の公式サイトで検索する

- 健康保険組合や医療機関に直接問い合わせる

- レセプトで確認する

それぞれ詳しく解説します。

地方厚生局の公式サイトで検索する

医療機関コードを調べる最も確実な方法は、管轄の地方厚生局のホームページで「コード内容別医療機関一覧表」を確認することです。

【具体的な検索手順】

- 該当する地方厚生局のホームページにアクセス

- 「保険医療機関・保険薬局関係」のページを開く

- 「コード内容別医療機関一覧表」のページを開く

- 診療科別(医科・歯科・調剤)のファイルをダウンロード

- PDFファイルの中に記載されている医療機関名や所在地から検索

※地方厚生局のホームページによって上記の手順は異なります。

【掲載されている主な情報】

- 医療機関コード

- 医療機関名称

- 所在地(郵便番号、住所)

- 電話番号

- 勤務医数

- 病床数(病院の場合)

- 診療科名

- 指定年月日

健康保険組合や医療機関に問い合わせる

インターネットの操作が苦手な場合は、電話や窓口などに直接問い合わせをしましょう。

【患者の場合】

ご自身が加入している健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)や、市町村の国民健康保険の窓口に問い合わせることで、医療機関のコードを教えてもらえる場合があります。

【医療機関の場合】

自院のコードが不明な場合は、取引のある医薬品卸会社やレセコンのサポート業者などが把握していることがあります。他院のコードが必要な場合は、相手の医療機関に直接問い合わせればスムーズに教えてもらえるでしょう。

レセプトで確認する

患者として受診した場合には、診療報酬明細書(レセプト)などでも医療機関コードの確認ができます。

【主な確認方法】

| 確認方法 | 医療機関コードが記載されている場所 |

|---|---|

| 健康保険組合や協会けんぽから送付される医療費通知 | 医療機関名の横や下 |

| 医療機関から発行された処方箋 | 処方箋の上部や医療機関の情報欄 |

医療機関コードが変更になる場合

医療機関コードは一度発行されたら永久に変わらない、というわけではありません。クリニックの運営状況に変化があったときには医療機関コードも変わり、それに合わせた手続きが必要です。

【医療機関コードの変更が必要となるケース】

- 医療機関の移転(所在地変更)

- 開設者の変更

- 病院から診療所への変更(またはその逆)

- 医療法人化

- 診療科目の大幅な変更

地方厚生局に申請をすることで、新しい医療機関コードが付与されます。

なお月の途中で医療機関コードが変更になった場合は、旧コードと新コードでそれぞれレセプトを作成する必要があるため、変更時期の調整が重要です。

また、管轄の地方厚生局によって申請期限なども異なるので、あらかじめ公式サイトなどで確認をしておきましょう。

医療機関コードの発行に関する注意点

医療機関コードの発行に関して、いくつか注意すべき点があります。

- 医療機関コードの有効期限は6年

- 医療法人化した場合は医療機関コードが変わる

- 医院継承はスキームによって医療機関コードが変わる

これらの注意点を理解しないままクリニックの運営を継続していると、保険診療が続けられなくなったり、医院の引き継ぎ(医業承継)のような大切な経営判断の際に、思わぬ壁にぶつかったりする可能性があります。

それぞれしっかり把握しておきましょう。

医療機関コードの有効期限は6年

保険医療機関の指定は6年間の有効期限がある点に注意です。

“指定医療機関は、原則6年ごとに指定更新をする必要があります。”

出典:近畿厚生局

更新を忘れると指定が失効し、保険診療ができなくなるため、クリニック経営に深刻な影響が出ます。

基本的に期限が近づくと地方厚生局から案内が来ますが、それに頼らず自院で有効期限をしっかり管理することが重要です。

医療法人化した場合は医療機関コードが変わる

個人開業のクリニックが医療法人になると、法律上「開設者」が個人から法人に変わります。そのため手続き上は一度個人クリニックを廃止し、新たに法人として指定を受け直す手続きが必要です。

これに伴い、医療機関コードも新しいものに変わるため、忘れずに申請しなくてはなりません。

医院継承はスキームによって医療機関コードが変わる

医院継承(医業承継)では、承継スキームによって医療機関コードの取り扱いが異なります。

【事業譲渡の場合】

事業譲渡の場合は医療機関コードが変わります。売り手側が一度廃院届を提出し、買い手側が新たに開設届と指定申請を行うため、新しい医療機関コードが発行されます。

この場合、レセプトシステムの設定変更や取引先への通知も必要です。

【医療法人の譲渡の場合】

医療法人の譲渡では法人格が継続するため、既存のコードをそのまま使用できます。各種施設基準や取引先との契約関係も継続されるため、事務手続きの負担は軽減されます。

スキームによって事務手続きや患者・取引先への影響が大きく変わるため、医院継承の際には専門家に相談して、最適なスキームを選択することが重要です。

クリニック運営は適切な医療機関コードの発行と管理が必要

医療機関コードは、保険診療を行うクリニックにとって欠かせない識別番号です。発行から管理、変更まで適切に対応することで、円滑な医療機関運営が可能になります。

とくに医院継承を検討している医師の方は、承継スキームによってコードの取り扱いが大きく異なることを理解しておくことが重要です。

事業譲渡では新しいコードの取得が必要になる一方、法人の譲渡では既存のコードを引き継ぐことができます。

私たちエムステージマネジメントソリューションズでは、医院継承(医業承継)の豊富な実績をもとに、医療機関コードの変更を含む各種手続きについても詳しくサポートいたします。

承継スキームの選択から実際の手続きまで、専門知識を活かして医師の皆様の承継を成功に導きます。医院継承をお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。

この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。

医療経営士1級。医業承継士。

静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。

これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。

2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。

医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。

より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。

【免責事項】

本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。